1980년대 밴드 들국화의 멤버였던 허성욱과 전인권이 부른 ‘머리에 꽃을 ’이라는 노래가 있다. “형들이 모이면 밤새도록 하는 얘기”라고 시작하는 곡으로, 1967년 우드스탁 공연장에서 사람들이 머리에 꽃을 꽂고 다녔다는 형들의 이야기를 듣고 놀라는 소년을 노래한다. 그와 비슷하게 예전에 출판된 책을 읽고 싶은데 구할 수 없어 안타까워했던 일들이 떠오른다. 말하자면 ‘형들이 밤새도록 말하던’ 책들. 김지하 의 ‘황톳길’이나 무라카미 류 의 [한없이 투명에 가까운 블루] 같은 책들. 더 이상 출판이 금지된 책들. 그중에서도 가장 간절하게 읽고 싶었던 책이 바로 잭 케루악 의 [길 위에서]였다.

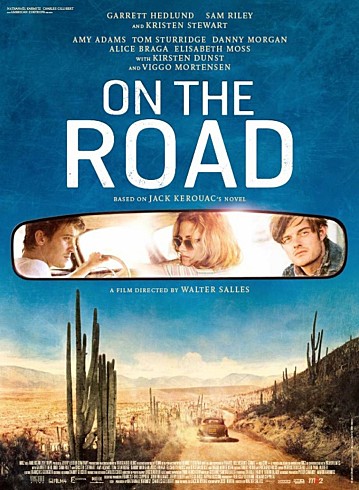

나보다 열 살 이상 많았던 늙은 형들이 이 전설적인 소설에 대해서 얘기하던 모습을 아직도 기억한다. 그럴 때면 꼭 원서명으로 ‘온 더 로드’라고 불러야만 한다. ‘온 더 로드’라고 부를 때, 그 발음은 마르크스 가 쓴 [자본 ]의 원서명인 ‘다스 카피탈(Das Kapital)’만큼이나 불온하게 들렸다. ‘온 더 로드’, 그 말은 지금의 나를 형성하는 문화적 정체성의 근원이자, 스무 살이 되자마자 나를 청춘의 열기에 휩싸이게 만든 강렬한 노스탤지어의 다른 이름이었다.

나는 내 관심을 끄는 사람들을 만나면 항상 그랬던 것처럼 휘청거리며 그들을 쫓았다. 왜냐하면 내게는 오로지 미친 사람, 즉 미친 듯이 살고, 미친 듯이 말하고, 미친 듯이 구원받으려 하고, 뭐든지 욕망하고, 절대 하품이나 진부한 말을 하지 않으며, 다만 황금빛의 멋진 로마 꽃불이 솟아올라 하늘의 별을 가로지르며 거미 모양으로 작렬하는 가운데 파란 꽃불이 펑 터지는 것처럼, 모두 “우와!” 하고 감탄할 만큼 활활 타오르는 그런 사람만 존재했기 때문이다.

[길 위에서]는 청춘의 텍스트에서 오직 중요한 것은 광기에 가까운 열정뿐이라는 사실을 보여 준다. 형들에게 들은 ‘전설’에 따르면, 잭 케루악은 마약에 취한 채 길게 이어 붙인 두루마리 종이를 타자기에 넣고 며칠 동안 잠도 안 자고 단숨에 처음부터 끝까지 썼다고 한다.(“우와!”) 그건 전설만은 아니었다. 잭 케루악이 1951년 4월 2일에서 4월 22일 사이에 벤제드린 에 취한 채 삼 주 동안 구두점도 없이 타자기에 끼운 36미터 길이의 종이띠에 이 소설을 썼다는 건 널리 알려진 사실이다.

이 압도적인 이야기 앞에서 문체, 주제, 경향 같은 건 용광로로 막 들어가는 이론서의 운명과 같다. 그러므로 [길 위에서]를 읽는 가장 좋은 방법 역시 처음부터 끝까지 쉬지 않고 단숨에 읽어 버리는 것이다. 허기진 자가 음식을 탐하듯이 쉼 없이 이어지는 문장을 게걸스럽게 읽어 치우는 것이다. 생각 같은 건 나중에 해도 된다. 나이가 들면 생각할 시간은 많을 것이다. 지금은 문장을, 더 많은 새로운 문장을 읽어 치워야만 한다.

대학 도서관 지하 서고에서 1960년대에 나온 문고판 [On The Road] 를 찾아냈을 때, 내 가슴이 얼마나 뛰었는지 모른다. 나 역시 단숨에 읽었다. 모르는 단어가 나오면 그냥 건너뛰었다. 해석이 안 되는 문장이 이어져도 계속 읽는다. 마치 소설 속, 딘 모리아티와 샐 파라다이스가 시속 177킬로미터의 속도로 쉬지 않고 달리듯이. 일단은 읽고 본다. 다 읽고 난 뒤에 나는 이 책을 처음부터 끝까지 번역했다. 내 나이 스물여섯 살 때의 일이었다. 지금 생각하면 이십 대에 내가 제대로 읽은 책은 처음부터 끝까지 번역한 이 책 한 권뿐이라는 생각도 든다. 어디를 펼치든 내가 쓴 것처럼 문장이 익숙하다. 내가 제일 좋아했고, 그 뒤로 나도 여러 번 경험했던 순간이 담긴 문장은 다음과 같다.

노을이 붉게 물들 무렵 나는 잠에서 깨어났다. 그 순간은 내 평생 단 한 번밖에 없었던, 아주 독특하고도 묘한 순간이었다. 나 자신이 누군지 알 수 없었다. 나는 집에서 아주 멀리 떨어져 있었고 여독에 지쳐 뭔가에 홀린 듯한 상태였는데, 한 번도 본 적 없는 싸구려 호텔 방 안에서, 밖에서 들려오는 증기기관의 씩씩거리는 소리, 호텔의 오래된 나무 바닥이 삐걱거리는 소리, 위층의 발소리, 그리고 온갖 종류의 슬픈 소리들을 들으며 금이 간 높은 천장을 바라보고 있노라니, 이상하게도 한 십오 초 동안 내가 누군지 정말로 알 수가 없었던 것이다. 겁이 나진 않았다. 나는 그저 다른 누군가, 어떤 낯선 사람이 되었고, 나의 삶 전체는 뭔가에 홀린 유령의 삶이 되었다.

[길 위에서]에 나오는 미국은 아직 로큰롤이 탄생하기 전의 미국이다. 찰리 버드 와 디지 길레스피 와 조지 시어링 과 마일즈 데이비스 가 밤의 클럽에서 연주하던 목가적인 미국, 버스 정류장에는 대륙을 횡단하는 자동차를 잡아타려는 사람들이 앉아 있고 길에는 히치하이커들이 걸어 다니던 미국이다. 그 미국은 지금 우리가 아는 미국과는 완전히 다르다. 이제는 사라진 세계를 얘기하지만, 이 소설은 한 해 10만 부가 팔리는 등 여전히 젊은이들에게 뜨겁게 읽힌다. 2110년에도 젊은이들은 [길 위에서]를 읽을 것이다. 이 소설의 배경이었던 1940년대 미국은 이제 역사 속으로 사라졌지만, 청춘의 제국은 영원하기 때문이다.

http://navercast.naver.com/literature/classlit/3761

On the Road - Title Sequence from Johanna Asseraf on Vimeo.

http://navercast.naver.com/contents.nhn?contents_id=2085&path=|184|197|&leafId=243

<청춘>, 3분 40초, written by Jeong Sang Hoon (C) 2010 FUZZPOP

http://jiseon-oh.tumblr.com/post/4014921933/yeonsukim-3-40-written-by-jeong-sang

http://yeonsukim.tumblr.com/post/2343062704/3-40-written-by-jeong-sang-hoon-c-2010

“한 사람이 있고, 그 사람을 둘러싼 기억들은 시간이 흐르면서 하나둘 죽어간다. 우리는 그걸 ‘학살’이라고 불렀다. 우리가 처음 만난 날의 날씨를 잊었고, 싫은 내색을 할 때면 찡그리던 콧등의 주름이 어떤 모양으로 잡혔는지를 잊었다. 나란히 앉아서 창밖을 내다보던 이층 찻집의 이름을 잊었고, 가장 아끼던 스웨터의 무늬를 잊었다. 하물며 찻집 문을 열 때면 풍기던 커피와 곰팡이와 방향제와 먼지 등의 냄새가 서로 뒤섞인 그 냄새라거나 집 근처 어두운 골목길에서 꽉 껴안고 등을 만질 때 느껴지던 스웨터의 까끌까끌한 촉감 같은 건 이미 오래 전에 모두 잊었다. 그렇게 세월이 흐르고 마침내 그 사람의 얼굴이며 목소리마저도 잊어버리고 나면, 나만의 것이 될 수 없었던 것들로 가득했던 스무 살 그 무렵의 세계로, 우리가 애당초 바라봤던, 우리가 애당초 말을 걸었던, 우리가 애당초 원했던 그 세계 속으로 완전한 망각이 찾아온다.”

http://yeonsukim.tumblr.com/post/2330845131/2010-12-27-7-revisited

&& 우리는 데츠트보라든가, 니콜라예프스크 같은 한번도 들어보지 못한 낯선 단어들 속에서, 열병에 걸린 듯 현기증을 느끼며 사랑한다. 한번도 듣지 못하고, 보지 못하고, 맛보지 못하고, 만지지 못했던 것들이, 우리를 환상 속으로 이끄는 그 모든 낯선 감각의 경험들이 사랑의 거의 전부다.

ㅡ

해와 달을 얘기하는 하늘을 보니

미소마저 잃어버린 내 모습이 아쉬워

우울해진 내 마음, 노래 부르고 싶어

언제부터 나는 이다지도 막연히

기쁘지도 슬프지도 않은 노래를 불러야 했을까

회색 해는 넘어가도

밤과 별이 머리 위로 떠오르면

고개 들어 노래해야만이 느낄 수 있는 노래를 하지

언제부터 우린 이다지도 막연히

기쁘지도 슬프지도 않은 노래를 불러야 했을까

모두 다 이런 생각 한 번쯤은 해봤겠지

그러나 너나 나나 우린

해도 달도 별도 가지만

가만히 꿈만 꾸며 모든 걸 보내지

우리는 무엇을 잊어가는 걸까?

언제부터 우린 이다지도 막연히

기쁘지도 슬프지도 않은 노래를 불러야 했을까

우리는 무엇을 잊어가는 걸까?

그 무엇을 찾고 무엇을 버릴까?

우리는 무엇을 감추고 있을까?

우리는 무엇을 보일 수 있을까?

h2o, 나를 돌아보게 해

+

'\' 카테고리의 다른 글

| 어느 날 슬프고도 먼 불빛에 대해 알게 되었다 - 『설국』 (0) | 2010.12.26 |

|---|---|

| 페터 회, 경계에 선 아이들 (0) | 2010.12.21 |

| 마리오 바르가스 요사, 젊은 소설가에게 보내는 편지 (0) | 2010.12.17 |

| 어느 날 누구에게든 아무 말이나 해야 하는 이유를 알게 되었다 - 『호밀밭의 파수꾼』 (0) | 2010.12.11 |

| Kahlil Gibran, 일곱 자아 (0) | 2010.11.29 |

| 아멜리 노통, 사랑의 파괴 (0) | 2010.10.27 |

| 서머싯 몸, 인간의 굴레 (0) | 2010.10.16 |

| 임영태, 아홉번째 집 두번째 대문 (0) | 2010.10.13 |

| 이젠 위로할 수조차 없어요. (0) | 2010.10.09 |

| 어떤 숲 (1) | 2010.10.08 |