//http://www.shinhyesun.com/artcritic.htm

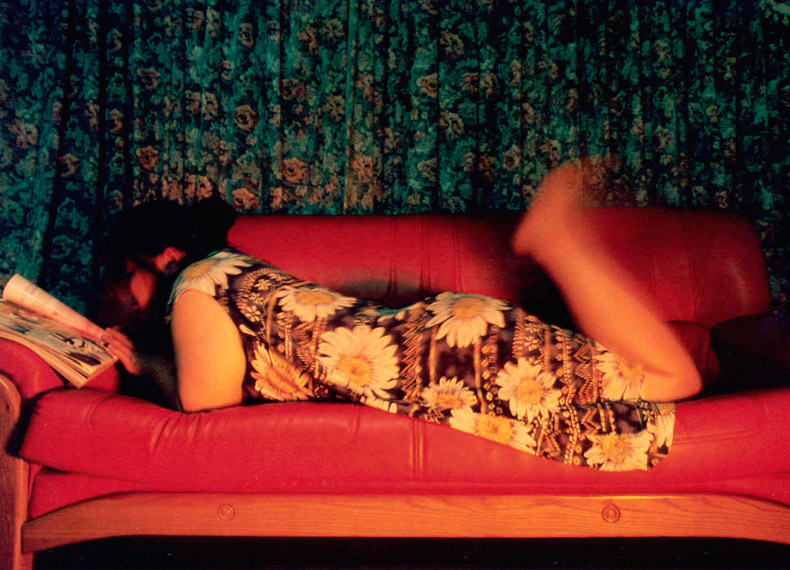

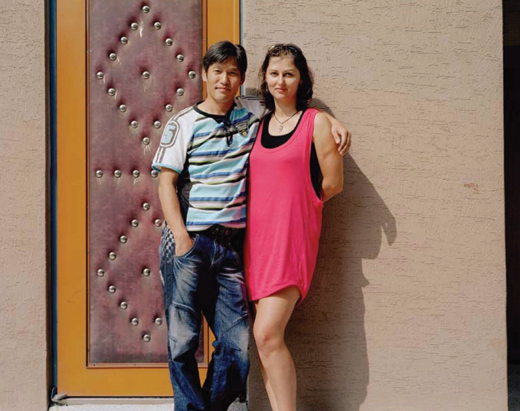

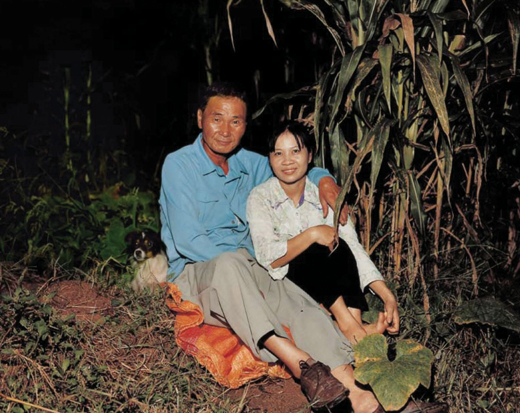

신혜선의 사진 또한 모나드다. 신혜선의 사진 또한 그 무엇인가를 지시한다. 그 무엇이란 무엇일까? 그것을 읽어내기 위해서, 내 경우, 네 개의 코드가 필요하다. 첫 번째 코드는 주제와 배경의 코드이다. 신혜선은 인물을 찍는다. 그 인물들은 모두가 자연을 배경으로 삼고 있다. 사진의 주제는 인물이고 자연은 부수적이다. 그러나 신혜선의 경우 사진의 무게중심은 인물이 아니라 오히려 배경 쪽으로 옮겨져 있다. 인물들에게 고유한 표정을 수여해 주는 건 (신혜선의 인물들은 모두가 무표정하다) 인물 자신이 아니라 그 인물들이 소속되어 있는 자연풍경들이다. 예컨대 만개한 꽃들, 무성한 잎들, 엉킨 나뭇가지들, 헐벗은 바위들, 들판과 하늘과 산들... 인물을 껴안고 있는 그러한 자연의 배경이 삭제된다면 신혜선의 사진 속에서 인물들은 어떤 존재감을 지닐 수 있을 것인가?

Shin Hye-sun's photographs are also monades. Her pictures also refer to something. What is this something? In my case, I need four codes to read it. The first one is the code of themes and backgrounds. Shin takes photographs of people. All of the people use nature's scenery as background. Usually, the main theme of the pictures is people while the nature plays only a supporting part. However, the focus of Shin's pictures is centered on backgrounds rather than people. What gives the people unique facial expressions are not the people themselves but the nature to which the people belong (people in her pictures are all woodenly expressionless). If the nature as a background such as flowers in full bloom, leaves in profusion, entangled tree branches, naked rocks, plains, the sky, mountains, etc. that embraces the people is erased from Shin's photographs, what sense of existence will the people in her photographs have?두 번째 코드는 객관성과 표현성의 코드이다. 신혜선의 시선은 위생적이다. 그녀의 위생적 시선은 작가나 오브제 모두에게 철저하다. 신혜선의 사진 속에서 작가의 서정적 감정이나 주관적 의도는 남김없이 증발되어 있다. 오브제인 인물들과 풍경도 마찬가지다. 인물들은 모두 무표정하고 프레임 공간 정중앙에 한그루 나무들처럼 직립하고 있다. 배경의 자연풍경들도 버려진 것처럼 거칠고 투박하다. 결과적으로 신혜선의 사진 프레임 안에 존재하는 건 음영의 법칙만으로 제시되는 사실성 그 자체 뿐이다. 하지만 그 엄정한 객관적 시선을 통해서 신혜선의 사진은 역설적으로 표현성을 획득한다. 그 표현성은 (이것이 또 하나의 코드를 필요하게 만든다) 작가 자신이 아니라 보는 사람에게서 발생되는, 말하자면 무의도적 표현성이라고 부를 수 있는 것이다.

The second code is the one of objectivity and expressionism. Shin's gaze is sanitary. Her hygienic gaze is strictly maintained for both the photographer and her objects. In Shin Hye-sun's pictures, any trace of emotions or subjective intentions is evaporated. That goes the same for people and sceneries, which are objects. People are expressionless and stand upright at the very center of the frame space like a tree. Natural sceneries in the background are coarse and crude. In the end, what exists in Shin's picture frame is the factuality itself suggested by the rule of shading. However, through this strictly objective perspective, Shin's photographs ironically obtains expressionism. This expressionism (which gives rise to the need for another code later on) is a type of unintentional expressionism, so to speak, that is generated by viewers, not by the artist herself.

세 번째 코드는 친숙함과 낯설음의 코드이다. 신혜선의 사진 속에서 보는 이를 낯설게 만드는 요소는 사실 아무 것도 없다. 인물들은 주변 어디서나 만나는 평범한 얼굴이고 풍경들 역시 대도시 근교 뒷산 어디서나 목격할 수 있는 일상적 자연풍경들이다. 하지만 그러한 친숙한 대상들이 반복적으로 프레임 공간 안에 포획됨으로써 신혜선의 사진은 보는 이에게 이물감과 낯설음을 불러일으킨다. 어쩐지 낯선 친숙함/ 어쩐지 친숙한 낯설음 - 그러한 복합적인 데자뷔 감정이 야기하는 경험적 효과는 그러나 편안함이 아니라 모종의 불안함이다 (친숙함의 반복에서 발생하는 이 불길한 낯설음을 프로이드는 ‘섬뜩함 (das Unheimliche)’이라고 부른다). 이 불안함은 뭘까? 그것은 무엇을 지시하는 것일까?

The third one is the code of familiarity and strangeness. In Shin's photographs, there is actually no element that makes the objects strange. The people have commonplace features that can be found in anywhere and the scenes in these pictures are also routine natural scenery witnessed in mountains that surround large, metropolitan cities. However, because these familiarobjects are repeatedly captured in the space of a frame, her pictures stir foreignness and unfamiliarity in viewers. Somewhat strange familiarly vs. somewhat familiar strangeness. The empirical effect caused by such complex emotion of dj vu is not comfort and but a kind of insecurity. (Freud called this ominous unfamiliarity generated by the repetition of familiarity "revulsion (das Unheimliche).") What is this sense of insecurity? What does it indicate?

마지막으로 남은 코드는 정보성과 정보화 될 수 없는 것의 코드이다. 인물과 자연, 객관성과 표현성, 친숙함과 낯설음의 정보적인 코드를 통해서 신혜선의 사진이 지시하고자 하는 건 코드화 될 수 없는 것, 정보화 될 수 없는 어떤 것이다. 그 어떤 것은 항간에서 여러가지 이름으로 회자된다. 무의식적인 것 (das Verdraengte), 비장소적인 것 (das Atopische), 동일화 할 수 없는 것 (das Nichtidentische), 탈코드적인 것 (das Unkodierbare), 타자적인 것 (das Andere)... 분명한 건 라이프니쯔가 모나드론에서 ‘운명적 하모니’라고 이름 지었던 친화적 에너지 또한 그 어떤 것의 한 이름이라는 사실이다. 하지만 현대사회 속의 우리들에게 그 어떤 것은 더 이상 긍정적인 얼굴이 아니라 모종의 낯설음과 불안함으로 다가온다. 습관의 두꺼운 각질을 깨트리는 그 부정적 데자뷔 체험은 하모니 없이 단자화 된 오늘날의 소외된 삶을 되돌아보도록 요청한다. 그 되돌아봄의 어려움 - 아마도 그것이 신혜선의 사진 앞에서 느끼게 되는 방어의식과 불편함의 이유일 것이다. 그리고 신혜선의 단자적 사진이 후레임 밖의 무엇을 지시하고 있는지 역으로 말해주는 것 또한 다름아닌 그 방어적 불편함일 것이다.

Finally, it is the code of informativeness and of things that can't be informatized. What Shin Hye-sun's pictures try to refer to are things that cannot be codified nor informatized with such codes as people and the nature, objectivityand expressionism, and familiarity and strangeness. These "things" have many names. Things unconscious(das Verdraengte), things out of place (das Atopische), things that cannot be identified (das Nichtidentische), things that are not codified (das Unkodierbare), things that are of others (das Andere)... What is clear is that the familiar energy, which was named by Liebniz as "fatal harmony" in his monade theory,is also a name of a thing. But to us in the modern society, this something is not a positive face anymore but unknown strangeness and insecurity. Such a negative experience of dj vu, which breaks the thick shell of habits, demands us to look back on marginalized lives of our time, which take the form of terminals without harmony. The difficulty of looking back may be the reason why we feel a sense of defense and discomfort in front of pictures by Shin Hye-sun. And it is also this defensive discomfort that tells us what Shin's monade-like photography actually refers to outside the picture frame.

http://www.shinhyesun.com

'ph' 카테고리의 다른 글

| 어렸을 적을 공유하고 있는 듯한 느낌의 사진들 (0) | 2011.07.18 |

|---|---|

| Anne Hardy 잡동사니 (0) | 2011.06.29 |

| jacksoneaton (0) | 2011.06.27 |

| 유목연/이다슬/mago/momomi (0) | 2011.06.27 |

| bertienvanmanen (0) | 2011.06.25 |

| paulkooiker 이상하고 평범한 몸 (0) | 2011.06.21 |

| anderemonjo (0) | 2011.06.19 |

| frederikheyman (0) | 2011.06.13 |

| 테레자 비르츠코바의 동화같은 비주얼 && (0) | 2011.02.09 |

| William Eggleston (0) | 2011.01.31 |