2010 대구사진비엔날레의 주제전 감독인 발터 베르그모저(Walter Bergmoser)는 헬싱키스쿨 사진가들을 이렇게 소개하고 있다.

“이들은 모두 헬싱키스쿨에서 수학했거나 현재까지 재학하고 있는 작가들이다. 이들의 예술은 강렬한 여성적 분위기, 개념에 근거한 작업, 아름다운 정서에 대한 강렬하며 예민한 집중 등이 특징이다. 이들의 시각적 세계는 보다 직접적이며, 기록에서 미술로의 승화과정을 거쳤다. 핀란드 현대사진은 유럽 사진계에 혜성처럼 등장했으며 이들의 진출은 성공적으로 이루어졌다.

북구 출신의 젊은 작가들은 예술로 정착한 기존의 사진을 뒤흔드는 신선한 시각적 언어를 구사했다. 사진은 90년대 이미 핵심 예술장르로 자리 잡았으며 보수화되기 시작했다. 헬싱키스쿨의 작가들은 때로는 우울하고, 때로는 무표정하며 추상적이고 강렬한 미적 인식에 기초를 둔 예술가의 시각으로 바라본 세계를 우리에게 보여준다.

헬싱키스쿨 사진과는 1천700명의 학생이 재학하고 있는 북구에서 가장 큰 미술학교인 헬싱키미술대학에 소속되어 있다. 2010년 이 미술대학은 다른 대학들과 함께 알토대학으로 합병되었다”

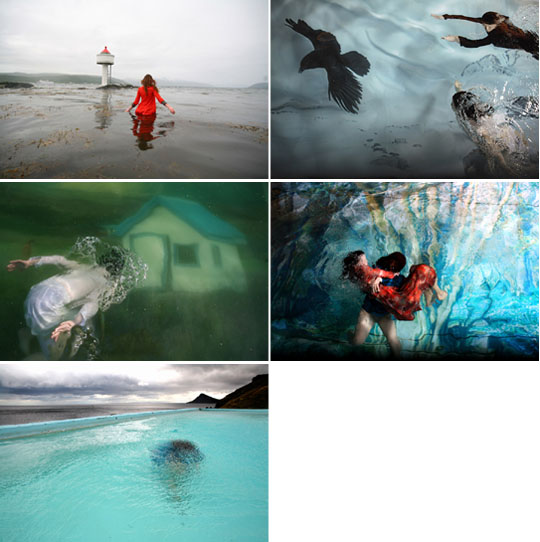

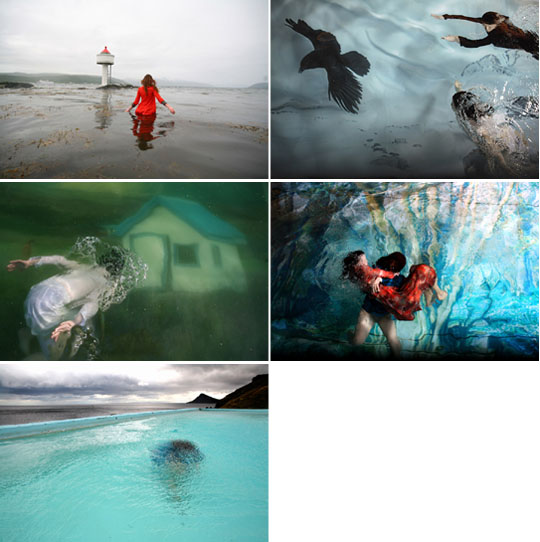

붉은 옷 입은 물의 여인

24명의 작가들을 모두 소개할 순 없다. 24명의 개성이 모두 톡톡 튀지만 그중에서도 가장 눈에 들어왔던 작가는 수산나 마우리와 아니노 카니스트.

먼저 수산나를 만나보자.

붉은 옷을 입은 여인이 물속으로 걸어 들어간다. 배경으로 빨간 삿갓을 쓴 등대가 뭔가 암시를 준다. 다음 사진에선 두 사람이 물 속을 헤엄치고 있다. 왼쪽에 뜬금 없이 까마귀가 한 마리 등장해 있다. 다음 사진도 물 속이다. 또 다른 여인이 물 속(에 있는 것처럼 보이는) 집을 향해 헤엄친다.

네 번째 사진도 물이다. 한 명이 한 명을 안고 물에 가라앉아 있다. 떠오르는지도 모른다. 마지막 사진은 바다가 아닌 수영장처럼 보이는 물이다. 이번에 사람이 서서히 물 위로 향하고 있다.

핀란드의 자연환경을 생각하면 물이 자주 나온 것은 이해가 된다. 그리고 생각이 복잡해졌다. 하지만 어지럽거나 혼란스럽지는 않다. 어떤 결론에 도달하든지 상관없이 사진을 감상하다가 신선하다 못해 눈과 마음이 시원해지는 경험을 모처럼 했다.

|

|

■ 수산나 마우리 작가노트

나는 종종 북유럽 국가들을 여행했다. 여타 여행처럼 이 지역을 여행하며 만난 사람들 역시 친근하거나 낯설고 가깝거나 멀었다. 무언가 매력적인 것을 접했을 때 이를 하나의 풍경으로 구성했다. 나는 색채와 사람들에게 매료되었다. 나는 낯선 사람들을 사진에 담았으며 이들은 나의 욕망을 일깨웠다. 내가 포착한 인물들은 마치 소설에 등장하는 인물들 같다. 그러나 이들의 얼굴은 바로 우리 자신의 얼굴이므로 우리는 이들의 얼굴을 볼 수 없다.

많은 사람들이 내 사진에 등장하는 물(water)의 의미에 대해 설명해 줄 것을 요청했다. 물은 비취색이다. 나의 사진은 이 색채로 인해 회화작품처럼 보인다. 오래 전 나는 아버지와 함께 물을 찾아 떠났다. 아버지와 함께 간 숲 속 깊은 연못에서 우리가 원한 것을 얻었을 때 행복해하고 여유로웠던 아버지의 모습이 눈에 선하다. 어린 시절, 한 소녀가 연못에 빠졌고 물 아래 종족과 함께 살았다는 초록 연못에 관한 이야기를 들었다.

나는 이 이야기가 전달하는 고독감에 깊은 느낌을 받았다. 소녀는 물 아래에서 살 때 지상에 있는 집을 그리워했다. 마침내 집으로 되돌아왔을 때 그녀는 물아래 세계를 그리워했다. 나는 물을 이용해 가상이나 꿈과 같은 장면을 쉽게 표현할 수 있음을 깨달았다. 물이 어디에 있는가? 여기에 해답이 있다.

| |

|

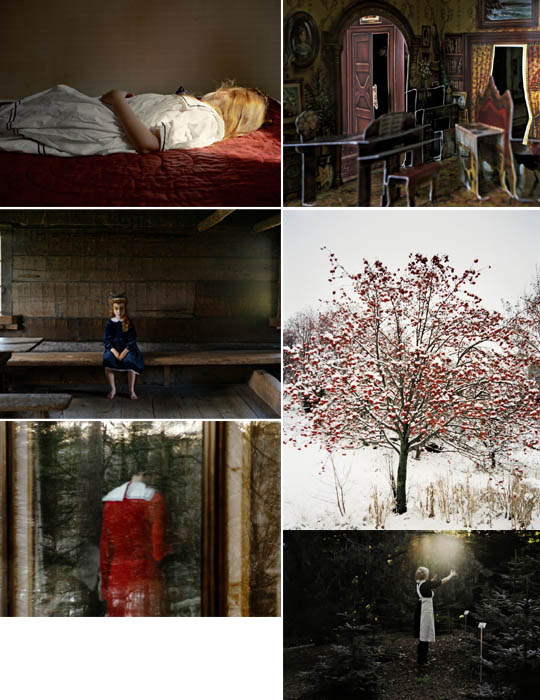

무표정의 섬뜩한 어떤 여성

아니노 카니스트는 또 어떤가.

섬뜩하다. 모든 사진에 어떤 여성이 등장한다. 교묘하게 얼굴만 보이게 설정했다. 한 장의 사진엔 몸만 보이고 얼굴이 보이지 않는다. 첫 사진에는 돌아누운 여성의 몸이 보인다.

수산나의 사진과 마찬가지로 쉽게 이해가 되질 않는다. 잠깐 작가노트를 참고했다.

“나의 작업은 주변 세계, 문학, 영화, 사진뿐만 아니라 기억, 백일몽, 악몽과 같이 위치 시키기 힘든 이미지의 영향을 받는다. 나의 사진을 정의하고 싶지 않으므로 나의 사진에는 제목이 없다. 나는 항상 사진작업의 물질적 측면, 나 자신의 육체적 현존, 그리고 노출순간 이전 풍경의 구성 등에 의해 매료된다.”

여전히 어렵지만 이제 어느 정도 감은 잡았다. 사진 속의 여인은 사진가 본인이라고 봐도 좋다는 뜻이다.

전시가 막을 내리기 전의 마지막 주말, 대구를 방문해 핀란드의 사진을 만나보길 바란다. 24명이 모두 충격과 감탄의 연속이다. 전혀 이해가 안 되는 한두 명은 빼고.

|

|

■ 아니노 카니스토 작가노트

나는 구성사진(constructed pictures)을 주로 제작해왔다. 나는 가공의 장면을 카메라로 기록하며 개인들의 모습을 연출한다. 그러나 나의 사진은 전통적인 의미에서 자화상은 아니다. 사진 속 인물은 문학작품에서의 화자처럼 가상의 화자(a fictional narrator)이다. 나의 사진은 환상이다. 나는 분위기를 허구적인 장면(fictional scenes)으로 표현한다. 환상은 정서(emotions)를 표현하는 수단이다.

나에게 있어서 창조작업은 나의 존재에 대한 반응이다. 나는 인식하고 반응하는 한 인간으로서 작업에 임한다. 사유나 존재가 지속되 듯 나의 작업을 멈출 수 없다. 나의 작업은 주변 세계, 문학, 영화, 사진뿐만 아니라 기억, 백일몽, 악몽과 같이 위치시키기 힘든 이미지의 영향을 받는다.

나의 사진을 정의하고 싶지 않으므로 나의 사진에는 제목이 없다. 나는 항상 사진작업의 물질적 측면, 나 자신의 육체적 현존, 그리고 노출순간 이전 풍경의 구성 등에 의해 매료된다. 나에게 있어 사진작업은 정서를 다루는 하나의 방법이다. 이는 또한 창조력과 창조적 기쁨의 원천이며 사적인 세계의 일부를 공유함으로써 삶에 의미를 부여하는 작업이다.

| |

|

|

|

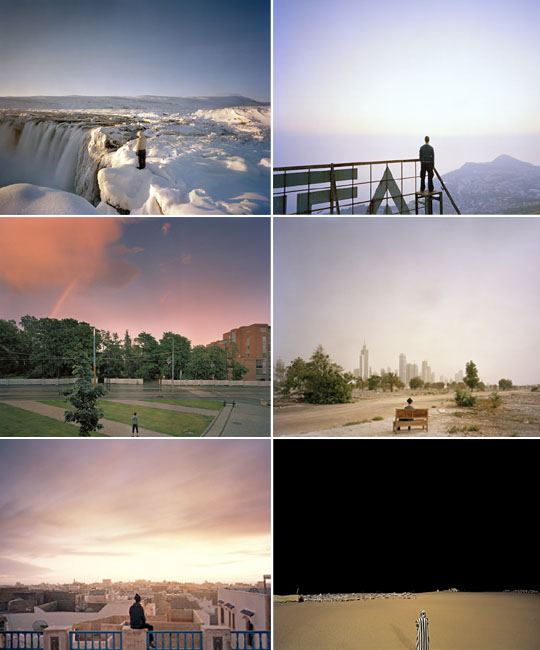

■ 칼레 카타일라 작품평

우리는 칼레 카타일라의 사진에서 풍경, 공간, 혹은 경험의 공간 속에 존재하는 우리 자신을 발견한다. 하늘, 사막, 산, 숲, 강. 이 모든 것들은 공간의 일부이며, 사진이 촬영된 순간의 공간감(the sense of space)을 전달한다. 공간의 규모는 작가 자신인 풍경 속 인물을 통해 가늠해 볼 수 있다. 공간의 규모는 멀리 보이는 장소에 의해 판명되기도 한다. 지리적 위치는 경험의 또 다른 대상이다. 관람객들은 사진이 촬영된 정확한 장소를 알 수 없지만 중요한 것은 사진작가와 사진적 장소에 의해 공유되는 경험이다.

풍경은 고정되어 있지 않으며 따라서 어느 곳에나 존재한다. 그러므로 어떤 특정한 풍경이나 공간을 프레임에 담고 규정하는 것은 불가능하다. 작가가 자신의 사진 속에 담고자 하는 것은 노출의 순간 결정된다. 공간, 혹은 공간의 경험은 사진의 외부, 사진이 촬영된 장소에서 계속된다. 우리의 인식범위는 촬영된 풍경 보다 넓다. 사진 속에 표현된 추위나 습기, 건조함, 저녁 등은 풍경을 구성하며 이를 개념화 (conceptualization)하는데 필요한 감각적인 요소들이다. 카타일라의 작품들은 미학적으로도 아름답지만 이러한 아름다움은 의문을 남긴다.

| |

|

|

|

■ 아니 레펠레 작가노트

사진은 변화의 과정에 놓인 고정된 지점 같은 것이다. 사진은 관찰의 기회를 부여하고 관람객들로 하여금 보다 가까이 다가서게 한다. 우리는 신뢰를 가지고 사진을 바라보나 동시에 사진은 보이지 않는 것, 불확실한 것(the unidentified)을 지향하는 새로운 본질을 갖는다. 최종적으로 인식되는 것은 이미지의 ‘외부’, 시각을 벗어난 무엇, 인식할 수 없는 무엇이다. 이러한 순간의 경험을 통해 우리는 이제까지 존재했던 것이 아니라 지금 현재(now and here) 존재하는 무엇인가를 바라본다. 나의 사진에는 애매하고 불명확한 것을 인식하고자 하는 시도가 명확히 드러난다. 나는 영속성을 통해 삶의 순간에 접근하고자 한다. 우리가 순간을 정지시키고 이를 촬영하고자 할 때 역설적이게도 동시에 이를 상실하게 된다. 사물과 공간은 내부와 외부 사이, 보이는 표면과 무의식적인 내용 사이에 놓인 투명한 길(transparent routes)을 드러낸다.

| |

|

|

|

■ 요르마 푸라넨 작품평

요르마 푸라넨의 모든 작품은 고문서적인 이미지(archive images)나 역사적 기록, 설경과 어두컴컴한 바다풍경, 과거와 현대의 대화 등을 묘사한다. 푸라넨은 헬싱키미술대학 사진과 학생이었던 1970년대 초 스칸디나비아 북부에서 사미인(Sami People)과 조우했다. 스칸디나비아 북부의 문제, 풍경, 정체성, 역사, 재현의 양식 등이 그의 작업의 토대를 이룬다. 푸라넨은 1951년 핀란드 북부에서 태어났다. 그는 풍경사진과 기록사진의 경계를 넘어 개념사진이나 연출사진을 제작했다. 그의 ‘상상의 귀향”(Imaginary Homecoming)은 세계적인 관심을 불러일으켰다. “얼음이 뒤덮인 풍경”(Icy Prospects)에는 북부 스칸디나비아의 풍경이나 바다풍경이 광택이 나는 검정색 목판에 묘사되어 있다. 이 목판의 반사적인 특성(reflective qualities)은 이 작품의 이미지를 사진과 회화 사이의 공간으로 전이시킨다. 그의 작품은 세계 여러 곳에서 전시되었으며 각국의 여러 미술관에 소장되어 있다.

| |

|

상상과 사색이 셔터를 눌러 예술이 되다

곽윤섭 기자 kwak1027@hani.co.kr

원문 기사 :http://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/444911.html 서문은 짤라 버렸다.

이 기자 늙수그레하진 않아도 좀 고지식하고 재미없는 아저씨일까. 기사가 너무 재미없고 접근 방식도 허접하다. 해서 봤는데 사진찍기의 대중화에 활발히 기여하고 계시는 사진기자로군. 에잇 몰라잉..

사라문: http://bigway22.blog.me/130070848245